1、引 言

隨著航空工業的快速發展,對新型結構材料的要求日益提高,不僅需要具備優越的力學性能,還需要適應復 雜的工藝要求并保持較低的成本。在此背景下,新型鈦合金的設計與開發成為了關鍵。傳統的高強高韌鈦合金如美國的 Ti-1023 和俄羅斯的 BT22(國內牌號 TC18)已在航空領域得到了廣泛的應用,俄羅斯與歐洲空客公司在BT22的基礎上持續進行優化改進,聯合研制出了綜合性能更優異的Ti-55531合金。Ti-55531合金的設計思路主要是通過調整BT22的合金成分,如降低Fe元素、增加Zr元素等,從而有效減少β斑偏析出現的可能性,并進一步提高了材料強度及淬透性。Ti-55531合金的名義成分為 Ti-5Al-5V-5Mo-3Cr-1Zr,是一種新型高強韌亞穩 β 型鈦合金,其含有大量的β相穩定元素如鉬、釩和鉻。這使得它在淬火后仍能保持完整的β相,并具有較低的α/β轉變溫度。與Ti-1023合金相比,Ti-55531合金在冶煉和加工成本上更為經濟,且不易出現成分偏析。此外,它還展現出更高的比強度、抗拉強度、斷裂韌性和淬透性。這些優點使得Ti-55531合金在強度、韌性的調控上具有更高的靈活性,實現了出色的綜合力學性能匹配。

Ti-55531合金特別適合制造需要高強度和減重的大型承力構件,如飛機機翼/吊掛接頭、起落架/機翼接頭以及起落架前起/主起等結構件。在航空領域具有廣闊的應用前景,尤其是在大型飛行器上,展現出極高的應用價值。例如,在歐洲空客公司的A350及A380超大型遠程寬體客機上,該合金已被用于起落架、機翼與掛架的連接裝置等關鍵部位。隨著航空工業的持續發展,Ti-55531合金有望在更多領域得到應用和推廣。

研究報道[1–4],由于鈦的晶格結構為各向異性的密排六方結構,因此鈦合金中 α/β 兩相的匹配及織構通常使其表現出較大的室溫性能各向異性,尤其是在經熱處理強化后的高強鈦合金中此現象尤為明顯。本文研究團隊基于前期Ti-55531鈦合金固溶時效態棒材的研制生產經驗及理化數據積累,發現固溶時效態Ti-55531合金棒材存在室溫拉伸各項異性,尤其是延伸率的差異性較為明顯。迄今,國內外對于Ti-55531合金組織與性能關系的研究已有大量報道[5–10],然而針對高強鈦合金,尤其是Ti55531合金棒材力學性能各向異性機制分析的相關研究鮮有報道。

基于以上背景,為了加深對Ti-55531合金的理解,從而指導優化棒材鍛造工藝并進一步減弱棒材橫縱向性能差異。本研究采用室溫拉伸及斷裂韌性測試,并結合多種顯微組織表征手段,對Ti-55531合金大規格棒材力學性能各向異性進行了系統分析和研究。探究材料微觀組織與力學性能的關系,以揭示導致性能各向異性的根本原因。本研究對于指導優化Ti-55531合金的鍛造工藝具有重要意義。同時,研究結果可供相關設計部門參考用于 Ti-55531 合金的結構材料設計,有助于推動 Ti-55531合金在國內航空航天等領域的應用。

2、實驗

試驗所用原材料為陜西天成航空材料股份有限公司所生產的Φ400 mm大規格Ti-55531合金棒材,化學成分范圍如表1所示。鈦合金鑄錠選用0級以上小顆粒海綿鈦并添加一定比例的 Al-Mo-V 三元合金等中間合金制備,利用100MN油壓機及真空焊箱分別進行電極塊壓制(電極塊密度≥3.5 g/cm3)及真空焊接,隨后經3次真空自耗電弧熔煉(VAR),獲得直徑約 750 mm 成品鑄錠。鍛造使用西馬克100MN四柱下拉式快鍛機組,整個鍛造過程包括“高-低-高-低”多火次開坯鍛造及相變點(約845 ℃)以下的改鍛與成型,最終獲得橫向低倍組織細小均勻的Φ400 mm大規格Ti-55531合金棒材。

表 1 Ti-55531 合金化學成分 Table 1 Chemical composition of Ti-55531 alloy (wt%)

| Al | Mo | V | Cr | Zr | Fe | O | N | H | Other | Ti |

| 4.0?6.0 | 4.5?6.0 | 4.5?6.0 | 2.0?3.6 | 0.3?2.0 | 0.2?0.5 | ≤ 0.2 | ≤ 0.05 | <0.015 | ≤ 0.4 | Bal. |

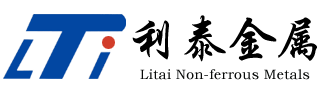

采用室溫拉伸和斷裂韌性測試表征Ti-55531合金的塑性各向異性,其中室溫拉伸使用棒狀試樣,分別沿 Φ400 mm棒材長度方向LD和徑向RD取樣,斷裂韌性測試采用緊湊拉伸(CT)試樣,根據斷面法線和裂紋擴展方向的不同組合分為2種試樣,切向TD和RD的組合簡稱T-R,LD 和 TD 的組合簡稱 L-T,所有試樣均在棒材的0.5R 處取樣,如圖 1 所示。

室溫拉伸性能測試在 MTS E45.305型微機控制電子萬能試驗機上進行,試樣標距段直徑為5 mm,采用25 mm引伸計,拉伸應變速率為2.5×10-4 s-1,試樣屈服后取下引伸計,拉伸采用位移控制,速率為4.5 mm/min。CT試樣根據ASTM標準E1820-15制備,試樣厚度B=30 mm,寬度W=60 mm,預制疲勞裂紋,裂紋初始長度約30 mm。

采用光鏡(OM)、掃描電子顯微鏡(SEM)及電子背散射衍射(EBSD)技術表征Ti-55531合金初始狀態和變形后的顯微組織。OM和SEM形貌表征試樣采用Kroll試劑(HF:HNO3:H2O=1:1:8)腐蝕,腐蝕時間3~5 s,待表面腐蝕痕跡出現后借助掃描電子顯微鏡(SEM)獲取試樣表面組織形貌及相形貌。EBSD試樣采用水砂紙研磨至7000#,隨后使用二氧化硅(SiO2)懸浮液與過氧化氫(H2O2)溶液拋光 ,溶液配比 7:3,拋光時間約 60 min,EBSD數據借助AZtecCrystal軟件進行分析。

3、結果與討論

3.1 Ti-55531棒材初始組織

3.1.1 顯微組織形貌

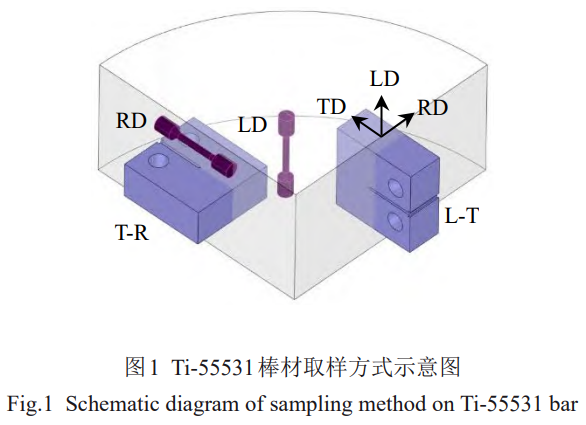

首先,對 Ti-55531 棒材的鍛態顯微組織,包括相組成、形貌和取向特征等進行分析。從棒材0.5R處分別沿縱截面和橫截面取樣,不同截面的OM、SEM組織形貌如圖 2 所示。鍛態 Ti-55531 合金呈典型的雙態組織,存在大量等軸的初生α相(αP),且β基體中彌散分布著細小的次生α相(αS),如圖2c~2d所示。其中,等軸αP的體積分數約16%,晶粒尺寸5~10 μm。由圖2a和2b縱截面和橫截面的 OM 組織照片可以看出,鍛態 Ti-55531 合金的 β晶粒尺寸較大,且沿縱向伸長,縱向晶粒長度1~2 mm,而橫截面上近似等軸狀,晶粒尺寸只有 200~300 μm,長徑比5~10,β晶粒呈現顯著的形貌各向異性,沒有觀察到沿β 晶界連續分布的條帶狀 αP。此外,從圖 2c~2d 的 SEM顯微組織形貌可以觀察到,大量αP沿縱向的長度大于徑向尺寸,呈現類似于β晶粒的形貌各向異性,只是各向異性的程度較低。結合Ti-55531棒材的鍛造工藝分析,α+β兩相區的改鍛成型使αP充分破碎等軸化,但同時由于鈦合金的塑性流變,β 晶粒沿縱向伸長,從而形成一定的纖維組織形貌。

3.1.2 晶體取向分析

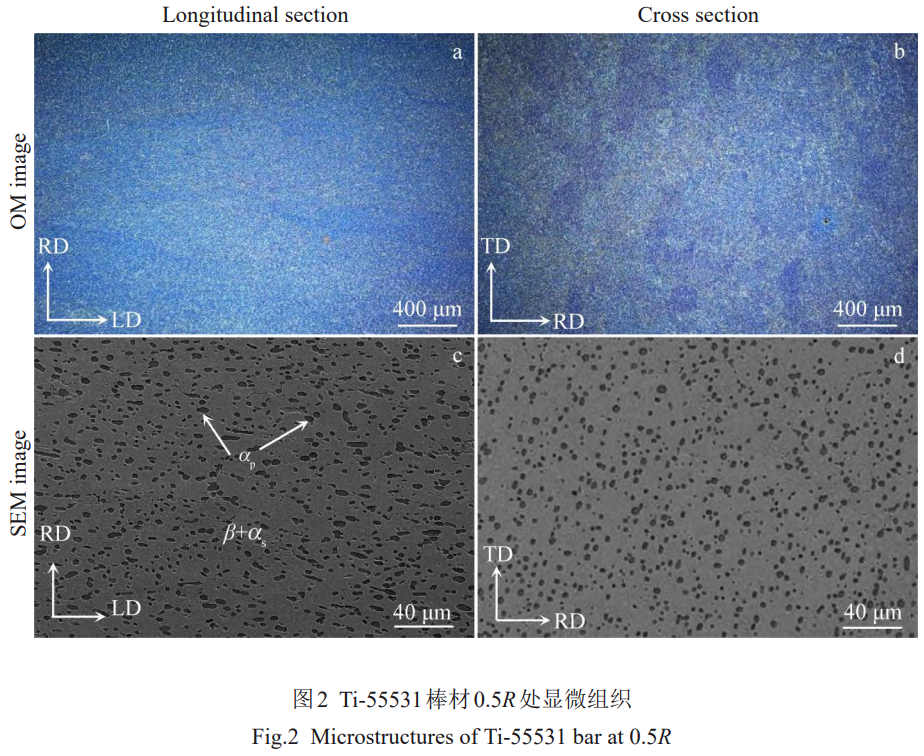

采用EBSD進一步分析Ti-55531棒材0.5R處縱截面的晶體取向信息,結果如圖3所示。從圖3a、3b中不同截 面的IPF云圖可以得出,Ti-55531鍛態合金的β晶粒呈現顯著的形貌各向異性,同時存在明顯的塑性變形特征。β相的{110}極圖存在明顯對稱性,結合取向云圖和織構組分分析,可以確定分析區域內存在{110}<11ˉ0>織構,而且<110>織構組分約占48.5%,為該區域的主要織構。研究表明,<110>絲織構是鈦合金β相的典型軋制或拉伸織構 ,在鈦合金高溫鍛造過程中極易出現[11–13]。在 Ti55531棒材鍛造過程中,最終兩相區的改鍛主要為拔長變形,且心部變形量較大,因此0.5R處<110>絲織構組分顯著增加。

β 晶粒內部和晶界處都分布著大量的等軸 αP 晶 粒,且大部分等軸 αP和 β 相遵循 Burgers 取向關系,即{0001}α||{110}β,<112ˉ0>α||<111>β。結合前面觀察到的 αP形貌特征可以得出,α相尤其是等軸αP的形貌和取向織構,是復雜熱力耦合作用下的變形、相變和球化共同造成的[14]。由于Ti-55531鍛態合金的室溫變形主要通過β相進行,因此對于α相的組織形成原因不做深入討論。

3.2 塑性各向異性-組織關系

3.2.1 室溫拉伸各向異性

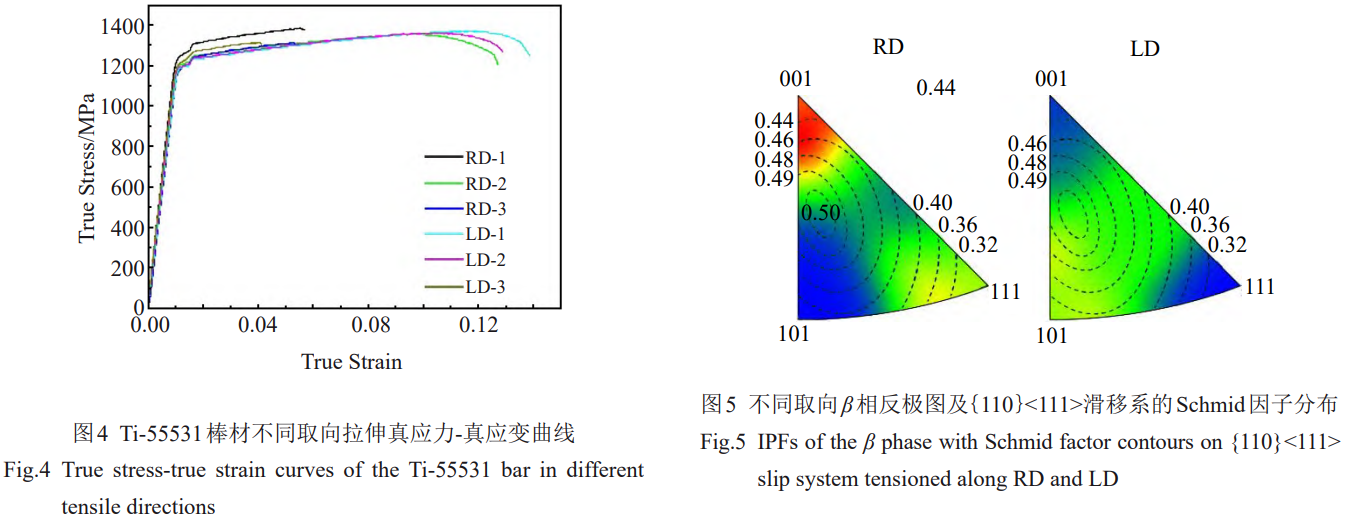

Ti-55531合金2種不同取向試樣的室溫拉伸結果如圖4所示,RD和LD方向各選取3組典型的真應力-真應變曲線。由于室溫拉伸測試過程中,屈服前和屈服后分別采用引伸計應變速率控制和拉伸機位移控制,且位移控制的應變速率較高,因此各條拉伸曲線在去除引伸計后都出現應力值突然升高,但并不影響材料性能的測定。

通過拉伸曲線分析可得,LD 方向的平均屈服強度為1207.3 MPa,略低于RD方向的1235.4 MPa,而平均斷裂應變為13.1%,遠高于RD試樣的4.9%。Ti-55531棒材橫縱向的屈服強度略有差異,而縱向的室溫塑性明顯優于徑向,呈現顯著的塑性各向異性。

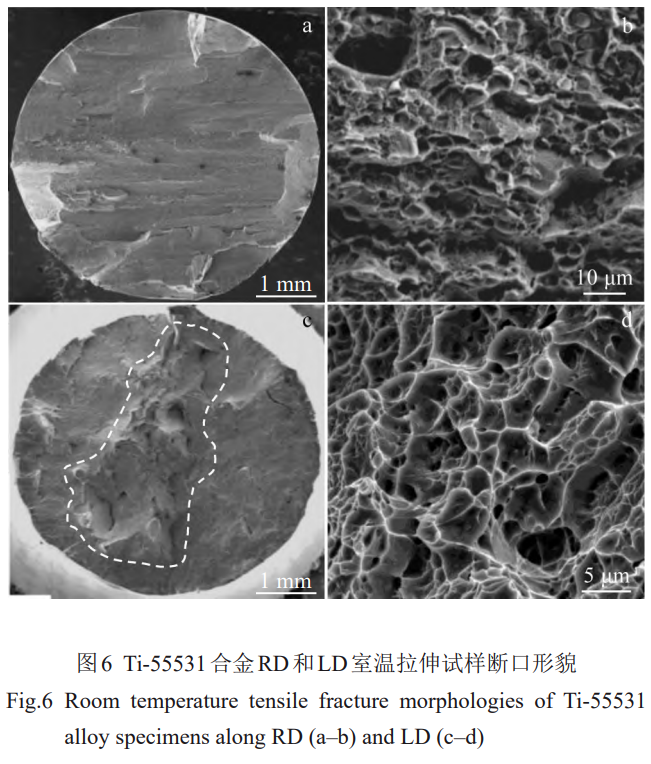

Ti-55531 合金的屈服強度與其組織特征,包括 α 相含量、αP和 αS的尺寸形貌以及 α/β 相織構類型等密切相關[15–16]。考慮到RD和LD拉伸試樣僅有取樣方向差異,可以排除組織在三維條件下 α 相含量和形狀尺寸的影響,本研究只考慮不同取樣方向下α相和β相的二維形貌及晶體取向差異,即形貌各向異性和取向織構對性能的影響。Ti-55531棒材的初始組織分析結果表明,β相整體呈短棒狀形態,RD和TD尺寸相似,而LD明顯較長。分別沿 RD 和 LD 方向拉伸時,最大切應力方向(45°方向)在β晶粒內穿過的距離即等效滑移距離相等,表明β晶粒的形貌對合金屈服強度的各向異性影響不大。研究表明,鈦合金中β相的室溫變形主要發生在{101}<111>滑移系上[17–19]。圖5為RD和LD加載方向上,β相的反極圖和對應取向下{101}<111>滑移系的最高 Schmid 因子分布。從圖5中可以看出,沿RD加載方向,β相的取向織構集中分布在<001>和<111>方向附近,其中<001>方向的Schmid 因子為 0.40~0.48,<111>方向的 Schmid 因子為0.32~0.40。沿LD加載方向,β相的取向織構強度較弱,主要分布在<101>方向附近,此時的Schmid因子在0.44~0.50 之間分布。由此可見 ,沿 LD 方向加載時 ,β 相 {101}<111>滑移系的平均Schmid因子值略高與RD方向加載,滑移系更容易激活,對應較低的屈服強度。這一結論符合拉伸實驗結果,說明 β 相的取向織構是造成 Ti55531合金屈服強度各向異性的主要原因。Ti-55531合金室溫拉伸變形過程中,相比體心立方的β相基體,六方結構的α相主要起到強化的作用[20],變形初期承擔的塑性變形較小,不需要考慮取向特征對滑移系開動的影響。

同時,考慮到αS尺寸較小且均勻析出,而等軸 αP存在一定的形貌各向異性但并不顯著,因此α相的組織特征不是導致 Ti-55531 合金出現屈服強度各向異性的主要原因。對比Ti-55531合金RD和LD試樣的室溫拉伸曲線,彈性段、屈服段和塑性變形的強化階段差別并不明顯,因此2種試樣的塑性差異可以歸因于裂紋-孔洞萌生尤其是裂紋擴展阻力的區別。

3.2.2 斷裂韌性各向異性

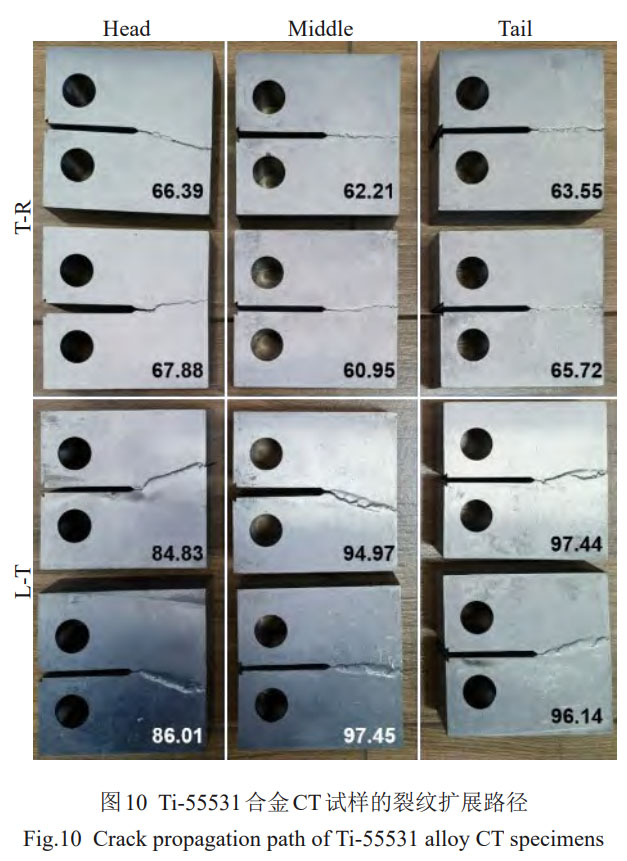

Ti-55531合金不同取向試樣的斷裂韌性測試結果如表2所示,分別在棒材頭部、中部和尾部的0.5R處取樣, T-R和L-T方向各取2個試樣進行測試。從表2中數據可以得出,Ti-55531棒材不同位置的斷裂韌性略有差異,但無論取樣位置如何變化,T-R試樣的KIC值都遠小于L-T試樣。不同位置T-R試樣的平均KIC值為65.45 MPa·m1/2,而 L-T 試樣的平均 KIC值為 92.80 MPa·m1/2。T-R 試樣和L-T試樣的斷裂面分別為棒材縱截面和橫截面,對應室溫拉伸的RD和LD試樣。這一結果表明,Ti-55531合金的室溫塑性各向異性與斷裂韌性值即裂紋擴展阻力存在對應關系,斷面裂紋擴展阻力越小,相應的室溫拉伸塑性越低。Ti-55531合金斷裂韌性和室溫塑性的各向異性,與顯微組織特征包括β相的形貌和取向織構的關系,需要結合斷口分析進行深入研究。

3.2.3 斷口分析

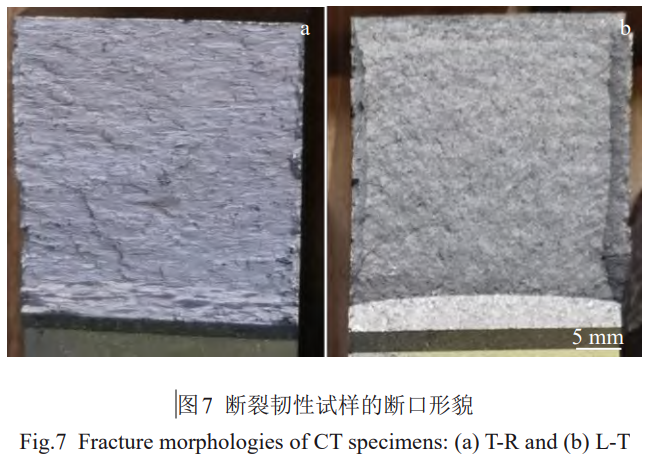

Ti-55531合金RD和LD室溫拉伸試樣的斷口形貌如圖6所示。從圖6中可以看出,不同取向拉伸試樣的斷口形貌存在顯著差異,RD試樣斷口相對平整,表面存在多條相互平行的條紋,在電鏡下表現為高度差異顯著的臺階和相對不明顯的跡線,如圖6a所示,而LD試樣的斷口表現出明顯的頸縮,斷口中心區域凹凸不平(圖6c白色 虛線區域),存在大量凹坑和帶有平整斷口的突起,邊緣區域為傾斜的剪切唇,部分剪切唇區域也能觀察到臺階形貌。RD試樣斷口表面的平行條紋間距100~200 μm不等,同時LD試樣斷口中心區域的坑洞和突起,以及剪切唇區域臺階尺寸約為200~300 μm,且坑洞和突起的形貌與β晶粒的形貌特征類似,表明橫縱向拉伸斷裂與β晶粒均有密切聯系。此外,RD 試樣和 LD 試樣的斷口,微觀斷口形貌均呈現出典型的韌性斷裂特征,斷口表面存在大量韌窩,區別在于RD斷口多為淺韌窩,而LD斷口韌窩明顯更深。

表 2 不同取向的斷裂韌性KIC值 Table 2 Fracture toughness (KIC) in different directions (MPa·m1/2)

| Sampling direction | Head | Middle | Tail |

| T-R | 66.39 | 62.21 | 63.55 |

| 67.88 | 60.95 | 65.72 | |

| L-T | 84.83 | 94.97 | 97.44 |

| 86.01 | 97.45 | 96.14 |

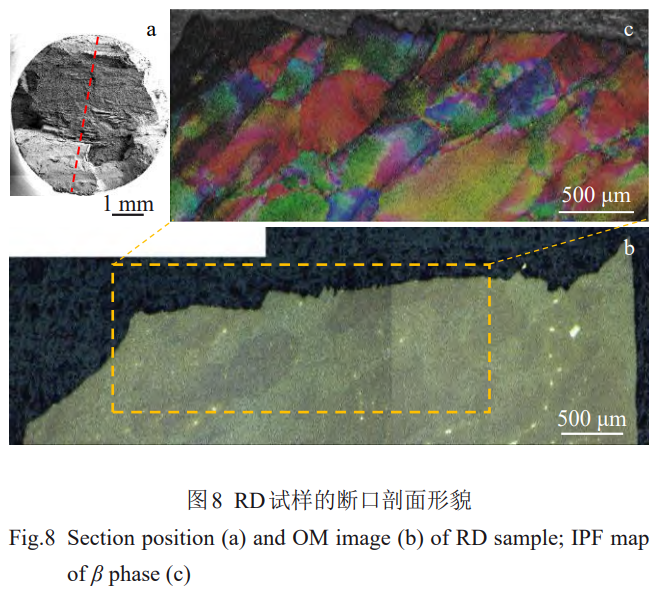

圖7為斷裂韌性測試T-R和L-T試樣的斷口宏觀形貌,豎直方向由下往上為裂紋擴展方向。圖中所示中心區域和左右兩側CT試樣表面附近區域的應力狀態不同,分別對應平面應變和平面應力狀態,斷口分析以中心區域為準。此外,需要注意的是中心區域除靠近底部預制裂紋的局部區域為裂紋穩態擴展之外,大部分斷口均為失穩擴展區域。但是,仍然可以發現斷裂韌性試樣的斷口與室溫拉伸斷口存在一定的相似性,T-R試樣斷口存在平行條紋,類似RD拉伸斷口,而L-T試樣的斷口形貌類似 LD 拉伸斷口剪切唇區域的形貌。這一結果表明,Ti-55531合金拉伸和斷裂韌性測試時的裂紋擴展微觀機制相似,裂紋擴展阻力的差異影響了拉伸塑性的大小。

3.2.4 裂紋擴展路徑

為了深入分析Ti-55531合金的斷裂機制,對室溫拉伸斷裂試樣的裂紋擴展路徑進行了組織表征。圖 8 為RD試樣的斷口剖面形貌,剖面沿縱向且垂直于斷口表面的平行條紋,OM和EBSD表征結果對應統一區域,但角度略有偏轉。RD試樣剖面的OM和IPF云圖表明,斷口表面的平行條紋沿β晶粒長度方向,裂紋沿垂直于β晶粒長度方向擴展,穿過β晶粒內部并在晶界處扭折形成臺階。由于試樣發生了 5% 左右的塑性變形,材料內部位錯密度和晶格畸變較高,EBSD標定率很低,從IPF云圖中可以觀察到大量微觀剪切帶,且變形主要集中在β相內部。

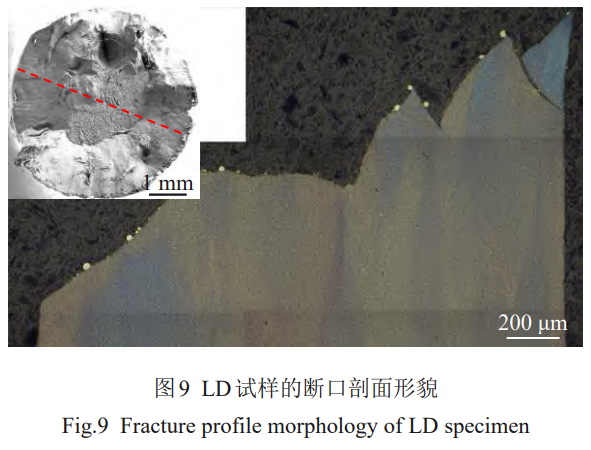

圖9為LD試樣的斷口剖面形貌。相比橫向拉伸斷裂,縱向斷口剖面明顯更為曲折。由于縱向拉伸延伸率較高,且斷口附近存在明顯頸縮,局部塑性變形量大,斷口附近 β 晶粒明顯被拉長,同時 β 相的 EBSD 標定率極低,只能標定等軸αP,表明室溫塑性變形主要集中在β相中。從裂紋擴展路徑來看,試樣中心斷口垂直于拉伸載荷方向,為裂紋萌生區,兩側剪切區裂紋比較曲折,可能存在沿β晶界的裂紋擴展。

Ti-55531棒材各處不同取向的斷裂韌性試樣宏觀裂紋擴展路徑如圖10所示。從圖10中可以看出,宏觀裂紋擴展路徑的形貌和斷裂韌性值相關,無論鑄錠頭部、中部或尾部,相比T-R試樣,L-T試樣的斷裂韌性值更高,且裂紋扭折程度更大,同時裂紋擴展路徑上的塑性變形區域更為明顯,變形程度更高。斷裂韌性反映的是材料抵抗裂紋失穩擴展的能力。由前面所述拉伸性能及斷口形貌分析結果可知,RD和LD拉伸的區別主要在于拉伸后半段裂紋擴展階段的差異。結合斷裂韌性結果和擴展路徑分析可以確定,Ti-55531棒材的塑性各向異性是由于橫向和縱向的裂紋擴展阻力不同導致的,斷裂韌性值越高,裂紋擴展阻力越大,相應的室溫延伸率越大。

3.2.5 塑性各向異性成因分析

基于Ti-55531棒材的性能測試、組織表征和斷口分析結果,其塑性各向異性可以從形變機制、裂紋萌生和裂紋擴展3個方面來解釋。

首先,在拉伸變形初始階段,鈦合金性能主要受晶體取向、晶粒尺寸、晶界分布等組織特征的影響,取決于滑移系開動的多少和難易程度。Ti-55531 合金主相為 β相,且塑性變形也主要發生在β相中(從SEM和EBSD結果中得出),α 相主要是隨 β 相轉動以協調變形。由于 β相晶粒縱向伸長而橫截面近似等軸狀,縱向和橫向拉 伸時位錯的有效滑移距離相同,同時不同拉伸方向下{101}<111>滑移系的平均Schmid因子差別較小,因此屈服強度的各向異性相比塑性差異,并不明顯。

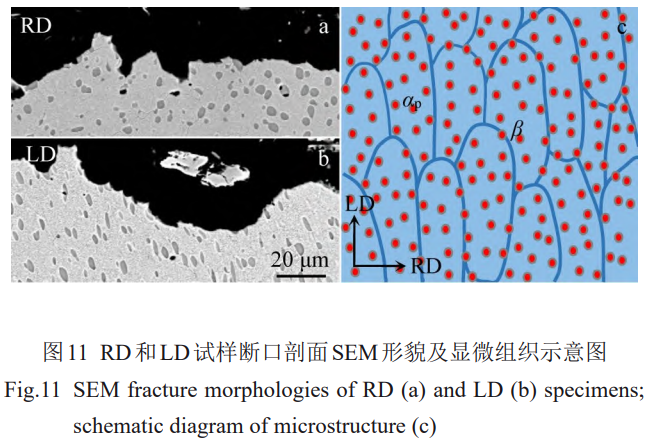

其次,考慮組織特征對Ti-55531合金裂紋或孔洞萌生的影響。斷口分析結果表明,Ti-55531合金RD和LD拉伸斷裂均為韌性斷裂,在中心區域等軸αP周圍形成孔洞,最終通過孔洞聯接或裂紋擴展導致斷裂,多處裂紋沿α/β相界面擴展,如圖11所示。區別在于,RD試樣斷前塑性變形量較小,裂紋擴展路徑曲折且與等軸αP密切相關,但局部裂紋清晰且平直,而LD試樣塑性變形量大,裂紋邊緣尖端突起較多,對應斷口上的韌窩。Ti-55531棒材內部存在等軸 αP的取向織構和形貌各向異性,但 α相織構強度較弱,且塑性變形主要通過β相進行。盡管如此,考慮到Ti-55531合金韌性斷裂過程中,孔洞形核長大是裂紋萌生甚至擴展過程的重要階段,α相的取向和形貌特征仍然有一定影響,如圖11c所示。

從斷裂韌性測試結果可以看出,Ti-55531合金縱向裂紋擴展阻力明顯高于橫向。在平面應變條件下,裂紋尖端塑性區半徑(rP)可以根據以下公式計算[21]:

式中,K為斷裂韌性,Re為屈服強度。由此可得Ti-55531合金的裂紋尖端塑性區尺寸為300~700 μm,考慮到橫截面上的 β 晶粒尺寸為 200~300 μm,則 β 晶粒內部塑性變形和晶界對于裂紋擴展塑性變形均有重要影響。

綜上所述,Ti-55531合金的斷裂韌性及拉伸塑性主要取決于β晶粒形貌各向異性,并受取向織構的影響。

3.3 實驗驗證

采用熱處理和室溫拉伸實驗對上述結論進行驗證。

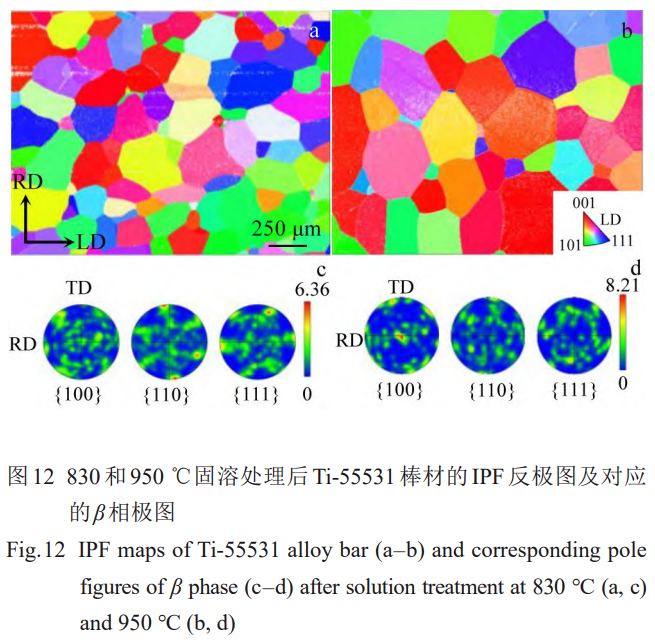

在 830 ℃(α+β 兩相區)和 950 ℃(β 單相區)分別對 Ti55531棒材進行固溶處理 ,最終組織均為網籃組織 ,EBSD取向分布結果如圖12所示。從圖12中可以看出,2種固溶處理均發生了β相再結晶,鍛態合金中β相的纖維組織(形貌各向異性)消失,相比 830 ℃固溶處理,950 ℃固溶的Ti-55531合金的β晶粒尺寸更大,且再結晶更加充分。將2種不同熱處理后β相的極圖與鍛態合金進行對比可以發現,830 ℃固溶處理雖然消除了β晶粒的形貌各向異性,但晶體取向分布與鍛態類似,取向織構仍保留了下來,而950 ℃固溶處理后,鍛態<110>絲織構完全消失,開始形成{100}再結晶織構。

熱處理后Ti-55531棒材不同取向的室溫拉伸性能如表3所示。從表3中可以得出,2種不同溫度的固溶處理后,同一溫度下的Ti-55531合金RD試樣和LD試樣抗拉強度差別都不大 ,沒有表現出顯著的取向差異。經830 ℃固溶處理后,RD 和 LD 試樣的抗拉強度均高于950 ℃固溶處理的試樣。這種強度差異可以歸因于β晶粒的尺寸差異,950 ℃固溶 Ti-55531 合金的晶粒尺寸顯著增加,從而導致抗拉強度降低。對于室溫塑性,Ti55531合金經830℃固溶處理后,RD試樣的延伸率和斷面收縮率均明顯小于LD試樣,仍存在塑性各向異性,但與鍛態相比各向異性的程度明顯減弱。經950 ℃固溶處理后,RD 試樣和 LD 試樣相比,延伸率和斷面收縮率的差距進一步縮小,塑性各向異性的程度進一步減弱,但強度降低明顯。

表 3 熱處理后不同取向試樣的室溫拉伸性能 Table 3 Room temperature tensile properties of specimens with different orientations after heat treatment

| Heat treatment temperature/°C | Sampling direction | R? /MPa | A /% | Z /% |

| 830 | RD | 1138.06 | 8.24 | 10.89 |

| 1140.48 | 7.68 | 7.07 | ||

| LD | 1152.72 | 10.40 | 17.55 | |

| 1134.37 | 11.60 | 13.14 | ||

| 950 | RD | 1127.08 | 7.52 | 14.62 |

| 1129.35 | 6.80 | 9.37 | ||

| LD | 1117.51 | 7.04 | 9.37 | |

| 1126.44 | 10.8 | 16.09 |

Ti-55531合金熱處理后室溫塑性的變化驗證了之前的結論,即β晶粒形貌的各向異性是導致塑性各向異性的主要原因,同時受β相取向織構等因素的影響。830 ℃固溶處理后,消除了β晶粒的形貌各向異性,隨著固溶溫度增大到950 ℃,β相的取向織構隨之消失,同時RD和LD的塑性差異越來越小。此外,固溶處理也同時消除了鍛態合金中的等軸αP,因此αP的形貌和取向織構對塑性各向異性的影響也隨之減弱。

4、結論

1)Ti-55531棒材0.5R處RD方向的屈服強度略高于LD,這是由于鍛態合金中 β 相存在<110>織構,導致 RD方向{101}<111>滑移系的Schmid因子小于LD方向,拉伸時激活滑移系的難度更高。

2)Ti-55531棒材的拉伸塑性與斷裂韌性存在明顯關聯,LD試樣的拉伸塑性遠高于RD試樣,同時L-T試樣的斷裂韌性優于T-R試樣,表明合金室溫塑性的各向異性主要取決于裂紋擴展階段,受裂紋擴展阻力及相關組織特征的影響。

3)Ti-55531合金室溫塑性的各向異性主要取決于β晶粒形貌各向異性,并受β相取向織構和等軸αP分布等因素的影響,該結論通過熱處理和室溫拉伸實驗進行了驗證。

參考文獻 References

[1] Li Chao( 李 超), Lu Yaping( 呂 亞 平). Titanium Industry Progress(鈦工業進展)[J], 2019, 36(4): 1

[2] Li Wei(李 偉), Yu Hui(于 輝), Li Songsong(李松松) et al. Rare Metal Materials and Engineering(稀有金屬材料與工程)[J], 2023, 52(9): 3213

[3] Li Shaoqiang(李少強), Chen Wei(陳 威), Zha You(查 友) et al. Rare Metal Materials and Engineering(稀有金屬材料與工程)[J], 2021, 50(3): 911

[4] Fan Zhixian(樊智賢), Xie Hongzhi(謝洪志), Zhang Xiaowei(張曉巍) et al. Rare Metal Materials and Engineering(稀有金屬材料與工程)[J], 2022, 51(12): 4783

[5] Wang Zhilu(王志錄), Hu Bowen(胡博文), Fan Jiajun(范佳俊) et al. Titanium Industry Progress(鈦工業進展)[J], 2023, 40(6): 22

[6] Li Zhiyan(李志燕), Wu Guoqing(吳國清), Huang Zheng(黃 正). Hot Working Techology(熱加工工藝)[J], 2023, 52(21): 102

[7] Zhang Qifei(張啟飛), Yang Shuai(楊 帥), Liu Shujun(劉書君) et al. Rare Metal Materials and Engineering(稀有金屬材料與工程)[J], 2022, 51(7): 2645

[8] Huang Chaowen(黃朝文), Tan Changsheng(譚長生), Xin Shewei(辛社偉) et al. Rare Metal Materials and Engineering(稀有金屬材料與工程)[J], 2020, 49(1): 331

[9] Xu Z, Huang C W, Tan C S et al. Materials Science and Engineering A[J], 2021, 803: 140505

[10] Xiang Y, Xiang W, Yuan W. Journal of Alloys and Compounds[J], 2023, 955: 170165

[11] Gupta A, Khatirkar R, Singh J. Journal of Alloys and Compounds [J], 2022, 899: 163242

[12] Meng L, Kitashima T, Tsuchiyama T et al. Metallurgical and Materials Transactions A[J], 2020, 51(11): 5912

[13] Meng L, Kitashima T, Tsuchiyama T et al. Metallurgical and Materials Transactions A[J], 2021, 52: 303

[14] Shi Z, Guo H, Rui L I U et al. Transactions of Nonferrous Metals Society of China[J], 2015, 25(1): 72

[15] Li Xia(李 霞), Wang Yuming(王玉明), Lin Jianguo(林建國) et al. Transactions of Materials and Heat Treatment(材料熱處理學報)[J], 2017, 38(2): 43

[16] Ge Jinyu(葛金余), Wang Wenbo(王文波), Zheng Pengfei(鄭鵬飛) et al. Forging & Metalforming(鍛造與沖壓)[J], 2023(15): 62

[17] Chesnutt J C, Rhodes C G, Williams J C. ASTM Special TechnicalPublication[J], 1976, 600: 99

[18] Wang K, Li H, Zhou Y et al. Acta Metallurgica Sinica[J], 2023, 36(3): 353

[19] Guo Z, Ma T, Yang X et al. Materials Science and Engineering A[J], 2023, 872: 144991

[20] Balasundar I, Raghu T, Kashyap B P. Materials Performance and Characterization[J], 2019, 8(5): 932

[21] Chen W, Zeng W, Zhao Y et al. Materials Science and Engineering A[J], 2021, 807: 140825

相關鏈接

- 2025-01-27 Ti-55531鈦合金在航空航天高端工業領域的應用及加工注意事項

- 2024-07-16 變形量對Ti-55531鈦合金棒微觀組織和力學性能的影響